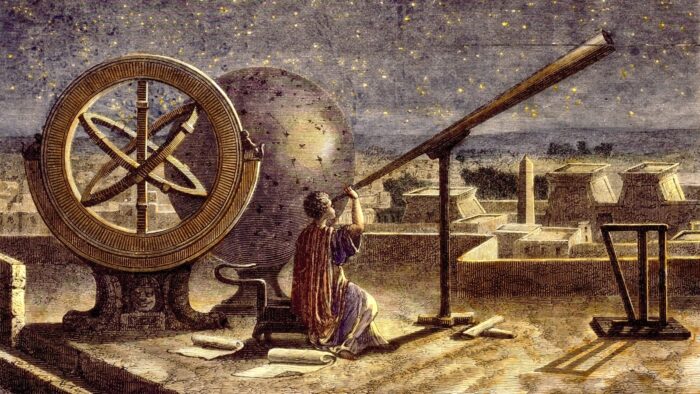

В Древней Греции изначально, до появления собственного календаря, для календарных расчётов люди старались использовать наблюдения звёздного неба. В поэме «Труды и дни» древнегреческий поэт Гесиод, созданной в 8-м веке до нашей эры, давал советы сельским труженикам — земледельцам, потому как был разочарован невниманием к людям подкупленных «царей»:

«Начинай жатву, когда Плеяды восходят, а пахоту, когда собираются заходить.

Когда Сириус над головой — руби деревья.

Появляется вечером Арктур — подрезай виноградные лозы.

Орион и Сириус выходят на середину неба — собирай виноград.

Через пятьдесят дней после солнцеворота можно везти товары морем на продажу…

С заходом Ориона и Плеяд год завершен».

© Климишин И. А. Календарь и хронология.

Древние греки относились очень трепетно к своим богам и потому всегда старались приносить им жертвоприношения своевременно. По утверждению греческого астронома Гемина (1-й век до н. э.) это имело большое значение для эллинов (греков):

«Древние стремились, чтобы месяцы брались по Луне, а годы — по Солнцу. Ведь по законам и по указаниям оракулов жертвоприношения по заветам отцов совершались всеми эллинами так, что годы брались в согласии с Солнцем, а дни и месяцы — с Луной.

Взятие лет по Солнцу означает, что одни и те же жертвоприношения богам совершаются в одно и то же время года, и весенние жертвоприношения всегда будут совершаться весной, летние — летом, и точно так же в остальные сезоны тоже будут свои жертвоприношения; и они будут приветливо и радостно приняты богами. Но этого не может произойти, если солнцестояния и равноденствия не будут приходиться на одни и те же месяцы.

Взятие же дней по Луне означает, что названия дней будут соответствовать фазам Луны: ведь дни называются именно по фазам Луны. Так день, когда появляется новая Луна, называется новолунием; день, когда появляется вторая фаза, называется вторым; а фаза Луны в середине месяца называется полумесяцем [полнолуние]. И вообще все дни получают названия по фазам Луны. А последний 30-й день месяца называется тридцаткой.»

Основу греческого календаря составляли «заветы отцов», согласно которых год должен был состоять из двенадцати частей. Скорее всего, так было установлено прародителями греческого народа на их исторической родине. Потому как, согласно данным лингвистов и археологов, греки не являются автохтонами (коренным населением), а пришли на эти земли и переняли культуру и обычаи местного населения, оставив лишь небольшую часть своей прежней культуры.

Откуда пришли греки, никто не знает, но заветы своих Отцов они сохранили и передали потомкам. Вполне возможно то, что первые двенадцать племён, вернувшиеся в Европу после обледенения, и были теми Отцами, которых поминали древние греки — эллины, и ради которых был создан Зодиак, состоящий из двенадцати представителей животного мира.

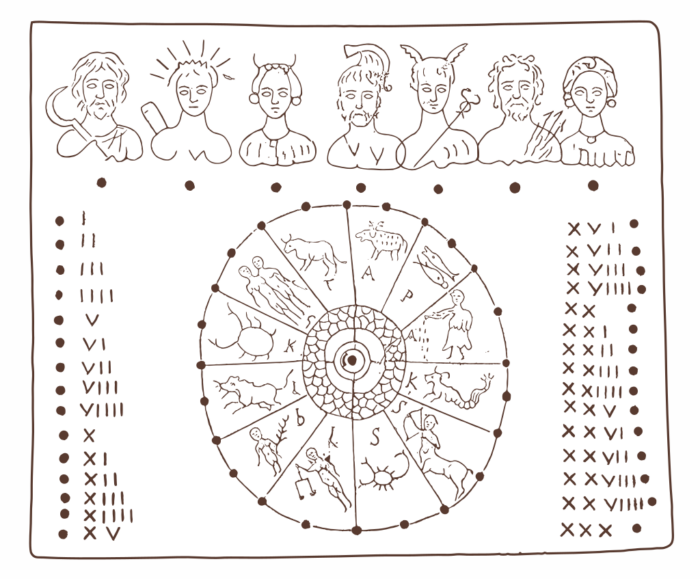

Боги третьего поколения (после изначальных богов и титанов) обосновались на горе Олимп и было их также двенадцать. В последствии, пять «звериных» знаков в Зодиаке были заменены на фигуры богов, представлявшихся уже не животными, а имевшими человеческий облик: Близнецы, Дева, Змееносец, Стрелец и Водолей. По какой-то причине, созвездие Змееносца было исключено из Зодиака («лишено депутатской неприкосновенности» и сброшено с Олимпа) и заменено на Клешни, которые потом переименовали в Весы, также, по непонятной пока причине. Но, число «двенадцать» имело для эллинов ключевое значение.

«Круг зодиака делится на 12 частей, и каждый из отрезков носит общее название двенадцатой части, а своё собственное имя получает по находящимся в нём звёздам, составляющим определённый знак зодиака.

О знаках зодиака говорится двояко. С одной стороны, это 12-я часть зодиакального круга, то есть промежуток в некотором месте, ограниченный звёздами и точками. С другой стороны, это звёздная картина, образуемая звёздами по их сходству и расположению. Двенадцатые части равны по величине: посредством диоптра зодиакальный круг делится на 12 равных частей. А зодиакальные созвездия не равны по величине, и они не составляются из равных звёзд и не покрывают в точности места своих двенадцати частей. Некоторые из них меньше, например Рак: он занимает меньшее место от своего места. Другие выступают наружу и занимают некоторую часть от предыдущих и последующих знаков, и такова Дева. Кроме того, некоторые из 12 знаков не лежат целиком на зодиакальном круге, но выступают к северу, как Лев, или к югу, как Скорпион.»

© Гемин. Введение в явления.

Небесная сфера делилась греками на две части: сферу неподвижных звёзд и сферу движущихся объектов — блуждающих звёзд (планет), Солнца и Луны. Всего таких небесных объектов было семь — Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Для греков было важно, за какой период времени эти подвижные светила проходили полный круг через все зодиакальные созвездия, относительно сферы неподвижных звёзд (сидерический период от латинского слова sidus — «звезда»), а также время их нахождения в каждом знаке Зодиака.

«Наивысшей из всех является так называемая сфера неподвижных звёзд, включающая в себя все зодиакальные созвездия.

Под сферой неподвижных звёзд лежит Фенонт, называемый звездой Кроноса; он обходит круг зодиака примерно за 30 лет, и один знак — за 2 года и 6 месяцев. Ниже Фенонта обращается Фаэтон, называемый звездой Зевса; он обходит круг зодиака примерно за 12 лет, и один знак — за год. Под ним находится Пюроэйс, звезда Ареса; он обходит круг зодиака за 2 года и 6 месяцев, и один знак — за 2 и 1/2 месяца. Следующую область занимает Солнце, которое обходит круг зодиака за один год, а один знак — примерно за один месяц. Ниже него лежит Фосфор, звезда Афродиты; он движется почти равноскоро с Солнцем. Под ним лежит Стилбон, звезда Гермеса; и он тоже движется равноскоро с Солнцем. Ниже всех обращается Луна, и она обходит круг зодиака за 27 и 1/3 дней, а один знак — примерно за 2 и 1/4 дня.»

© Гемин. Введение в явления.

Под «заветами отцов» греки понимали сферу неподвижных звёзд, разделённую на 12 зодиакальных созвездий. Эта сфера была постоянной и, казалось бы, незыблемой. Но, с течением времени, из-за происходящих на Земле событий, была «подправлена» и неприкасаемая прежде небесная сфера. Какие-то созвездия были исключены, другим же изменили названия. В настоящее время это выглядит как снос памятников, а также переименование улиц и городов. Похоже на то, что «переписыванием истории» людской род занимался во все времена.

Что касается греков, то они любили давать всему и вся всевозможные названия, чтобы сделать рассказ о своём прошлом наиболее интересным и романтичным. В отличие от них, римляне были более прагматичны и постарались многочисленные греческие дублирования названий исключить. Названные Гемином блуждающие звёзды (планеты) легко определяются по характеристикам греческих богов и периодам их обращения относительно неподвижных звёзд.

Фенонт — звезда Кроноса, верховного божества из числа изначальных богов, сына первого бога неба Урана и богини земли Геи. В римской мифологии богу Кроносу соответствует бог Сатурн, имеющий те же качества и поступки, что и у греческого Кроноса. Кронос боялся того, что кто-то из его сыновей свергнет его и потому всех их поедал. Уцелеть удалось одному Зевсу, который и лишил своего отца Кроноса божественной власти, а сам встал во главе её. Римский бог Юпитер (аналог Зевса) свергнул своего отца Сатурна, поедателя собственных младенцев, и стал верховным божеством. Планета Сатурн имеет сидерический период в 29,5 лет, что совпадает с показателями «звезды» Фенонт.

Фаэтон, звезда Зевса, в настоящее время называется Юпитером и соответствует римскому верховному богу Юпитеру. Планета Юпитер имеет сидерический период в 11,9 лет, что вполне соответствует «звезде» Фаэтону. Свергнув своего отца Кроноса, Зевс становится во главе двенадцати олимпийских богов. Цикл обращения его звезды Фаэтон (Юпитер) составляет 12 лет, что позволяет ему находиться в каждом знаке зодиака по году.

Примерно такие же правила существовали в союзе племён Коляды (возможного верховного правителя Отцов греков-эллинов), когда каждый из двенадцати вождей становился правителем всего союза ровно на год. Вождю какого племени доставалась верховная власть, указывало звёздное небо и звезда Фаэтон (планета Юпитер) перемещавшаяся в соответствующее созвездие на небе. Надёжнее календаря-графика смены правителей не придумать, потому как его невозможно ни уничтожить, ни переписать.

Ниже по статусу Фенонта и Фаэтона была звезда бога Ареса — Пюроэйс. Арес был олимпийским богом войны. Но, в отличие от Афины Паллады, войны кровожадной, несправедливой, жестокой и разрушительной, войны ради войны. Арес был сыном Зевса и внуком Кроноса, потому статус его «звезды» был соответствующим. Греческий бог Айрес соответствует римскому богу Марсу. Бог войны Марс являлся также отцом Ромула, родоначальником и хранителем Рима. Планета Марс имеет сидерический период в 1,9 лет, что близко к «звезде» Ареса — Пюроэйсу.

Далее у Гемина указано Солнце, которое находится в каждом знаке зодиака, подобно Фаэтону-Юпитеру, целый отчётный период, только не год (как Юпитер), а всего лишь месяц.

Ниже Солнца по статусу расположена «звезда» Фосфор, принадлежащая Афродите. Афродита — богиня любви и красоты, входящая в состав двенадцати олимпийских богов. В римской мифологии ей соответствует Венера. Планета Венера делает полный оборот вокруг Солнца за 225 дней. Так как она находится ближе к Солнцу, чем Земля, то всегда видна рядом с Солнцем, либо на утренней заре, либо на вечерней.

Седьмой «звездой» нижнего неба у греков был Стилбон, звезда Гермеса. Гермес был древнегреческим богом торговли и счастливого случая, хитрости и воровства, юношества и красноречия. У римлян был свой бог торговли — Меркурий. Этим именем названа самая близкая планета к Солнцу. Период обращения Меркурия вокруг Солнца составляет 88 дней. Он виден лишь в сумерках, утренних или вечерних.

Отдав дань богам, греки не забывали и про себя любимых. Поэтому им приходилось использовать два календаря: солнечный (для богов), продолжительностью 365 и 1/4 дней и лунный (для людей) — 354 и 1/3 дней. Лунный (людской) календарь включал в себя 12 лунных месяцев, которые всегда начинались в новолуние. Чтобы не было больших расхождений лунного календаря с солнечным, дабы не гневить богов, греки использовали дополнительные месяцы, вставляемые в календарь по своему усмотрению. Для корректировки окончания месяцев с наступающими новолуниями, греки порой увеличивали или уменьшали продолжительность месяцев на 1 — 2 дня.

И если, с наблюдениями Луны всё было относительно просто, то солнечный календарь, связанный с богами, требовал серьёзных расчётов. Потому, греческий солнечный календарь делился на четыре сезона:

«Годовое время разделяется на 4 части: весну, лето, осень, зиму. Весеннее равноденствие происходит в разгар цветения, на первом градусе Овна. Летнее солнцестояние происходит в самую жару, на первом градусе Рака. Осеннее равноденствие происходит в сезон созревания плодов, на первом градусе Весов. Зимнее солнцестояние происходит в самые холода, на первом градусе Козерога.»

© Гемин. Введение в явления.

Поэтому грекам нужны были точные ориентиры для определения дат солнцестояний (летнего и зимнего), а также равноденствий (весеннего и осеннего). Эти «солнечные точки» использовались за начало года в Древней Греции. Правда, каждый греческий город-полис использовал собственный календарь. Причём в различных городах Греции начало года у каждого было своё. В Афинах Новый год наступал в первое новолуние после летнего солнцестояния; в Фивах, ранней древнегреческой столице, — после зимнего солнцестояния (как и в календаре Коляды); в Спарте и Эги (главном городе Македонии) — после осеннего равноденствия; в Мегаре — после весеннего равноденствия. Как пишет И. А. Климишин в своей работе «Календарь и хронология»:

«По некоторым данным, первоначально древние греки начинали свой год около зимнего солнцестояния. Потом его начало было перенесено на летнее солнцестояние, так как в это время обычно происходили собрания, на которых избирались должностные лица.

Сутки у древних греков начинались с заката Солнца и состояли из ночи и следующего за ней дня. Дни месяца делились на три декады.»

Таким образом, греками был создан календарь настолько сложный и запутанный, что в нём могли разбираться только сами греки. Что, кстати, они и делали с присущей им лёгкостью, в отличие от римлян, использовавших поначалу греческий календарь.

Грекам надо было следить за Солнцем, чтобы не упустить начало года (в каждом городе своё), дабы не гневить богов. Наблюдения же за Луной давали грекам массу праздничных дней, когда они также почитали своих богов и покровителей. Для состыковки лунного и солнечного годов, греки по своему усмотрению пользовались добавочными месяцами, либо вставляли дополнительные дни, когда им это было нужно.

Недель у греков не было, они спокойно пользовались декадами, деля месяц на три части. Причём третья декада месяца могла содержать разное количество дней, от 9 до 12. Греков всё это устраивало и они были довольны своим календарём. Для представителей других народов, в частности римлян, греческий лунно-солнечный календарь был сущей вакханалией и настоящим кошмаром.

«Примечательно, что древние греки в каждый день месяца чествовали одного или нескольких богов, которым был посвящен этот день. В Афинах, в частности, первый и последний день каждого месяца посвящался Гекате — богине, сначала считавшейся покровительницей человеческих тел, позже — богиней призраков, ночных кошмаров, повелительницей теней в подземном царстве, иногда ее отождествляли с богиней Луны Селеной. 1-й день месяца посвящался также Аполлону и Гермесу, 3-й, 13-й и 23-й дни [третий день каждой декады] — Афине. Три последних дня каждого месяца считались несчастливыми, они посвящались умершим, а также подземным богам.

У Гемина находим и некоторые сведения о структуре древнегреческих лунно-солнечных календарей: «Для деловой и общественной жизни продолжительность месячного периода была округлена до 29 и 1/2 дней, так что два месяца составляли 59 дней». Календарный год состоял из 12 месяцев. Чтобы согласовать продолжительность гражданского года с солнечным [божественным], по Гемину, «древние вставляли дополнительный месяц (в Афинах им был обычно зимний Посидеон) через каждый год». Это значит, что греки в то время использовали триэтериду — наиболее примитивный двухлетний лунный цикл. Как долго это продолжалось, как греки приводили в согласие свой лунный календарь с солнечным, неизвестно.»

«Как отмечал Плутарх, [у греков] между отдельными календарями не было согласия в счете дней в месяцах. Ограничимся лишь одним примером. Описывая одно из событий войны 431 — 421 гг. до н. э., ученик Аристотеля Аристоксен (впрочем, более чем через сто лет) писал, что в то время «десятый день месяца у коринфян соответствовал пятому дню у афинян и восьмому по какому-то другому календарю». Видимо, этот конкретный день соответствовал 7-му или 8-му дню Луны, но в Афинах календарь на два-три дня отставал от смены фаз Луны, тогда как в Коринфе опережал ее…»

«Если говорить о IV — I вв. до н. э., то «афинский календарь и в это время, когда лунный год господствовал во всей Элладе безраздельно, подвергался таким колебаниям, что в настоящее время, по-видимому, нет даже возможности установить истинный ход афинского времясчисления в 3 — 1 вв. до Р. Х.» Конкретно об афинском календаре видный специалист по хронологии Э. Бикерман (США) пишет так: «Даже еще во II в. до н. э. добавления месяцев производились так беспорядочно, что в двух годах, следующих один за другим, могли быть дополнительные месяцы… На практике же дни исключались и включались произвольно. Основной причиной такой подгонки календаря было то, что большинство религиозных празднеств было закреплено в официальном календаре».

И вот «афиняне могли переименовать месяц Мунихион сначала в Антестерион, а затем в Боэдромион, чтобы дать возможность Деметрию Полиокрету (этот выдающийся полководец, ставший позже правителем Македонии, захватил Афины в 307 г. до н. э.) во время его непродолжительного пребывания в городе познакомиться с малыми (празднуемыми в Антестерионе) и большими (празднуемыми в Боэдромионе) элевсинскими таинствами». Поэтому, наконец: «Сопоставить афинскую дату с юлианской можно лишь в исключительных случаях…»

В македонском календаре времен Александра вставки 13-го месяца как будто производились один раз в каждые три года, однако четких правил для этого не было. Вот что рассказывает, например, древнегреческий историк Плутарх (ок. 46 — 126 гг. н. э.) в «Житии Александра». Перед началом битвы Александра с персидским царем Дарием III под Граником (334 г. до н. э.) должен был наступить новый месяц Десиос, который у греков считался несчастливым. Чтобы выйти из затруднительного положения, Александр решил… вставить дополнительный 13-й месяц, т. е. повторить еще раз месяц Артемисиос. Конечно, «после этого» он не мог не выиграть сражения…

А все же удивительно, что такое приходится говорить о календарях народа, давшего миру выдающихся астрономов: Аристарха Самосского, Гиппарха и Птолемея… Впрочем, с 290 по 90 гг. до н. э. вообще данных о древнегреческом календаре немного. Их практически не сохранилось для реконструкции календарей больших восточных городов, покоренных Александром.»

© Климишин И. А. Календарь и хронология.

При всех невообразимых сложностях и допущениях древнегреческого календаря, счёт времени, что касалось расчёта даты наступления «солнечных точек» (равноденствий и солнцестояний), был на удивление чётким. При всём многообразии греческих календарей, где в каждом городе был свой собственный и неповторимый, древнегреческие астрономы пользовались афинским календарём. И помогал им не сбиться в расчётах древнегреческий бог Аполлон.

Дело в том, что, согласно древнегреческих мифов, Аполлон каждые 19 лет ездил в Гиперборею за «дарами гиперборейцев». Как известно, гиперборейцы жили в районе современного города Перми и далее к северу. Гиперборейцы могли наблюдать за эффектом «коло», когда Солнце в день летнего солнцестояния проходит над горизонтом не садясь. Тем самым определялась точная дата наступления этой «солнечной точки».

Аполлону достаточно было прибыть к гиперборейцам накануне этого события, чтобы лично его наблюдать и получить в дар «ленту времени», которую называли «дарами гиперборейцев». Лента времени могла представлять из себя кожаный ремень с завязанными на нём узлами, которые нужно было развязывать по одному каждое утро. Количество узлов было таким, что развязывание последнего узла приходилось бы на новолуние в день осеннего равноденствия.

Аполлон не случайно ездил к гиперборейцам каждые 19 лет. Потому как за этот промежуток времени фазы Луны повторяют своё совпадение с «солнечными точками», к примеру новолуние с днём летнего солнцестояния. Аполлон же ездил на север в те годы, в которые новолуние совпадало бы с днём осеннего равноденствия. Об этом могут говорить названия месяцев двух самых популярных в Древней Греции календарей: Афинского и Македонского.